コンサルティング業界の裏事情!詐欺に注意するための完全ガイド

コンサルティング業界の背景と現状

コンサルティングとは?その役割と重要性

コンサルティングとは、企業や個人が抱える課題や目標に対して、専門的な知識や経験に基づいて解決策を提案し、目標達成を支援する業務を指します。その役割は非常に幅広く、経営戦略の立案や業務効率化、新規事業の開発、助成金・補助金の活用支援などが含まれます。特に経営コンサルタントは、第三者の視点で企業の現状や課題を可視化し、業務改善を促進する重要な存在となっています。

コンサルティングの重要性は、課題解決能力や目標達成において専門性を持つ人材の助けを得られることにあります。例えば、中小企業が抱える人材不足や業務の停滞、新規顧客の開拓といった事案にも迅速かつ的確な対応が可能となるため、現代のビジネスシーンで欠かせない存在となっています。

市場規模と成長率:なぜ注目されるのか

コンサルティング業界は近年急成長を遂げています。市場規模は世界的に拡大しており、特にDX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展やAI活用の進化が引き金となり、多くの企業が専門的な知識を求めています。さらに、新型コロナウイルスの影響を受けて、事業の見直しやオンライン化推進など、新たなコンサルティングニーズも高まっています。

この成長を支えている理由の一つに、専門知識を持った外部人材の必要性が挙げられます。自社内だけで解決できない問題や、第三者ならではの視点を活用する重要性が、多くの企業で再認識されているためです。また、中小企業向けの支援サービスや助成金活用ビジネスなども市場拡大に寄与しており、新興企業から企業規模の大きい法人まで幅広い需要を生んでいます。

信頼される業界の裏で懸念される問題点

コンサルティング業界は高い専門性と多様なサービス内容が魅力ですが、その裏側には「悪質」とも言える問題点が潜んでいます。特に、資格が不要な職業であるため、実績や専門性に乏しい業者が存在することが懸念されています。中には高額な契約を結ばせるだけで、具体的な成果を出さない悪質なコンサルタントもいるため、注意が必要です。

さらに、提供されるサービス内容が不透明だったり、成果が分かりづらかったりすることも問題視されています。このような理由から、コンサルタントという職業自体に「怪しい」といった偏見を抱く人も少なくありません。慎重にコンサルタントを選定し、契約内容をよく確認することが重要です。

また、SNSや広告を駆使して成功事例を大々的にアピールする一方で、実態が伴わない企業もあるため、口コミや第三者の評価を参考にすることが信頼できるコンサルティングを選ぶ鍵となります。

悪質コンサルティングの実態と主な手口

詐欺的な契約内容の見抜き方

悪質なコンサルティングの特徴として、契約内容が不明瞭であることが挙げられます。例えば、具体的な成果の定義や業務範囲が曖昧な契約は注意が必要です。また、高額な料金にもかかわらず、「成果保証」を強調する場合も危険なサインです。これらの契約内容を見抜くためには、まず提供されるサービスの詳細をしっかり確認し、不安があれば契約前に第三者機関や専門家に相談することが重要です。特に、契約書をきちんと読み込まずにサインすることは避けるべきです。また、料金体系の透明性についても必ず確認し、不明瞭な点があれば質問することで詐欺リスクを回避できます。

SNSや広告を利用した巧妙な手口

悪質なコンサルタントの中には、SNSやインターネット広告を利用して信頼を得ようとするケースが多く見られます。一見すると成功事例や顧客の声が多数掲載されており信頼できそうな印象を与えますが、その多くは事実を誇張したり、架空の事例を用いたりしている可能性があります。特に、短期間で成果を謳い「今契約すれば特別割引」といった誘導をする場合には要注意です。冷静に情報の真偽を確認し、レビューサイトや第三者の意見を参考にすることが求められます。SNS上での評判も精査し、過度に成功を強調する広告に惑わされないことが大切です。

成果を装う!実際の事例と注意点

悪質なコンサルタントは、実際には成果を出していないにもかかわらず、うまくいっているように装うことがあります。このようなケースでは、作り話の成功実績や、他社の成果を自分の業績として語ることが一般的です。例えば、「特定の助成金受給をサポートした」と宣伝しながら、その成果の詳細を明らかにしないケースが存在します。また、一度契約した後に「追加料金が必要」と言って高額な費用を請求してくる悪徳業者もいます。このような実態に巻き込まれないためには、コンサルタントが提示する成果の裏付けをしっかり確認することが重要です。契約前に事例の裏付け資料を要求したり、必要であれば受けた支援を実際に利用した過去の顧客から直接話を聞くことを検討してください。

信頼できるコンサルタントの見極め方

認定資格や実績を見るポイント

信頼できるコンサルタントを見極めるためには、その人が持つ認定資格や過去の実績を確認することが重要です。コンサルティングという職業自体は特定の資格を必須としていないため、悪質なコンサルタントが偽の肩書きを利用するケースも見受けられます。信頼性を判断するためには、例えば中小企業診断士やMBAなどの認定資格、過去にどのようなプロジェクトに携わり、どのような成果を出したのか具体的な数字や事例を確認しましょう。

また、特定分野に強みを持つコンサルタントであれば、専門性が裏付けられた明確な実績を提示できるはずです。契約前にその実績が抽象的であるか、具体的に説明されているかを見極めることがポイントと言えます。

口コミやレビューの活用方法

コンサルタントを選ぶ際には、口コミや過去のクライアントからのレビューを参考にすることが効果的です。一部の悪質なコンサルタントは、簡単に作られた自作自演のレビューや過度に良い評判を謳う広告を利用している場合があります。そのため、多数の口コミサイトやSNSなど複数の情報源を比較することが非常に重要です。

また、特定の分野で実績のある専門家である場合は、業界内の評判や企業からの推薦も照らし合わせる方法が考えられます。その際、レビュー内容が具体的であることや、具体的な課題解決のプロセスが記載されているかを注意深く見ると、真偽を判断しやすくなります。

初回相談や契約時に確認すべきこと

信頼できるコンサルタントかどうかを見極めるために、初回相談や契約時に以下のポイントを確認することが大切です。まず、契約内容や料金体系が明確で透明性があるかを確認しましょう。悪質なコンサルタントは不明瞭な料金設定や、契約書に細かい条項を含めないケースもあるため注意が必要です。

さらに相談の際、こちらの課題や希望を深く理解しようとする姿勢があるかどうかも重要な点です。対面やオンラインで初回の打ち合わせを行い、提案内容が具体的で、且つ合理的であるかどうかを判断しましょう。加えて、「契約後のフォロー体制」や「成果が確認できる指標を提示しているか」などの点も確認することで、信頼性を高めるヒントとなります。

詐欺被害に遭わないための対策

契約前に注意すべきチェックリスト

コンサルティングを依頼する際には、事前に確認すべきポイントがいくつかあります。まず、提供されるサービス内容が具体的であるかを確認しましょう。「売上アップ」や「業務改善」など漠然とした表現ではなく、具体的な施策や予測される成果について説明を受けることが重要です。また、料金体系が明確かどうかについても注意してください。契約後に追加料金が発生する可能性があるため、見積書や契約書に記載されている費用項目を徹底的に確認しましょう。

さらに、契約前にはコンサルタントの実績を調べることも欠かせません。過去にどのような企業でどのような成果を出してきたのか、具体的な事例をヒアリングしてみると良いでしょう。また、無料相談やトライアルを提供しているコンサルタントも少なくありません。契約する前にこれらを利用し、信頼性や対応の質を見極めることをおすすめします。このようなチェックリストを活用すれば、悪質なコンサルティングとの契約を回避しやすくなります。

第三者機関や専門家への相談の重要性

コンサルタントとの契約を検討する際、第三者機関や専門家に相談することは非常に重要です。特に「経営コンサルティング」に慣れていない中小企業や個人事業主の方は、判断基準が不明確になりがちです。信頼できる専門家に依頼することで、契約内容や提供されるサービスが適正かどうかを客観的に判断してもらえます。

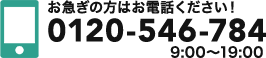

相談先としては、商工会議所や中小企業庁が提供する無料相談窓口が挙げられます。また、行政書士や弁護士といった資格を持つ専門家に契約内容の確認を依頼するのも有効です。さらに、インターネット上にある口コミや評判なども参考情報として活用できます。ただし、口コミ情報の中には悪質な競争相手による誹謗中傷ややらせレビューも含まれていることを理解し、中立的な評価を心掛けることが重要です。

被害に遭った場合の対応方法

もし悪質なコンサルティングに遭遇してしまった場合、迅速な対応が求められます。まずは契約書ややり取りしたメールなど、すべての記録を保管しましょう。これらの証拠がないと、後々トラブル解決が難しくなる場合があります。そして、消費生活センターや弁護士といった専門機関に相談することを検討してください。

特に悪質なコンサルタントは、違法な契約内容や詐欺的な手口を使い、被害者を追い詰めることがあります。その際には特定商取引法などで定められる消費者保護に関する法律を活用することも可能です。さらに、同様の被害が広がらないよう、インターネット上での情報共有も検討してください。ただし、誹謗中傷を避け、事実に基づいた冷静な情報提供を心がけることが大切です。最も重要なことは、被害を隠さず、信頼できる専門家に早めに相談することです。