違法性を見抜け! 架空請求詐欺の最新トラブル事例

架空請求詐欺とは何か?その実態と仕組み

架空請求詐欺の基本構造を解説

架空請求詐欺とは、存在しない請求内容を名目に支払いを要求する犯罪行為です。この手口では、詐欺師が虚偽の請求書やメール、電話などを使用し、被害者にお金を振り込ませることを目的としています。この詐欺の主な構造は、被害者を「恐怖」や「焦り」の心理状態に陥らせることで、お金を短期間で支払わせる点にあります。例えば、未払いの利用料金や裁判通知を装った文書が多用されるケースが典型的です。

詐欺師が利用する典型的な手口

詐欺師がよく利用する手口にはいくつかのパターンがあります。一つは、被害者に「未納料金がある」などと偽り、期限内に支払いをしないと法的手続きが行われると脅す方法です。また、宅配便などの不在通知を装い、URLをクリックさせて偽サイトに誘導する手法も増加しています。そのほか、SNSやメールを通じて「当選金を受け取るための手数料」を要求する手口もよく見受けられます。注意深くメッセージの内容を確認し、不審な要求には応じないことが重要です。

被害者が直面する主なケースと状況

架空請求詐欺の被害者が直面する主な状況には、突然高額な金額を請求されるケースや、家族や職場に通知されると脅されるケースがあります。特に高齢者やインターネットに不慣れな人々は、詐欺被害に巻き込まれやすい傾向があります。さらに最近では、企業を対象とした大規模な詐欺も発生しており、社会的信用を失うリスクも被害の一部として挙げられます。これらのケースでは迅速かつ正しい対応が求められます。

詐欺のターゲットにされやすい人とは?

詐欺師は、心理的に弱い立場の人や情報リテラシーが低い人をターゲットにする傾向があります。具体的には、高齢者や学生、過去に未払い料金があった人が詐欺のターゲットとなりやすいです。また、詐欺防止の知識が不足している企業や、小規模事業者も標的にされることがあります。これらの人々は、被害を未然に防ぐために日頃から注意深く情報を確認し、冷静に判断することが必要です。

ファクタリング詐欺との関連性を知る

架空請求詐欺とファクタリング詐欺には共通する構造があり、いずれも虚偽情報を利用して被害者からお金を騙し取ることを目的としています。ファクタリング詐欺では、架空の売掛債権を作成して資金調達を試みたり、不正な二重譲渡を行ったりするケースもあります。このような行為は、詐欺罪や横領罪などの刑法に触れる可能性が高く、最終的に逮捕されるリスクがあります。適切な注意を払い、信頼できる情報収集や業者選びを徹底することで、このような詐欺被害を防ぐことができます。

最新事例から学ぶ架空請求詐欺の実態

近年急増する新しい詐欺形態の特徴

近年、架空請求詐欺は手口が多様化し、より巧妙な形態へと進化しています。たとえば、「SNSを使った新たな詐欺形態」や「テクノロジーを活用した偽サイトを通じた詐欺」などが挙げられます。詐欺師は被害者が疑いを持たないよう、最新のデザインや技術を駆使して信ぴょう性を高めています。また、ターゲットごとに異なる状況や心理を巧みに利用する手法が特徴です。このような状況では、架空請求詐欺に対する注意がますます重要となっています。

虚偽請求書や偽造文書を用いたケース

偽造された請求書や契約書を使った架空請求詐欺も一般的です。こうしたケースでは、実在する企業のロゴや書式を無断で使用し、本物の文書に見せかけることがよくあります。これにより、被害者は信じ込まされ、詐欺被害に遭う可能性が高まります。特に請求書や契約書を受け取った際は、その発行元が信頼できるかどうかを慎重に確認する必要があります。また、法律上、他人のサインや印鑑を偽造する行為は私文書偽造罪に該当し、厳しく罰せられる犯罪行為です。

ファクタリングを悪用した詐欺の具体例

ファクタリング契約を装った詐欺も社会問題となっています。たとえば、「架空の売掛債権を使って資金を騙し取る」手口や、「複数の業者へ同じ債権を譲渡する二重譲渡詐欺」が典型的な事例です。一部の悪徳業者が高額な手数料を請求したり、違法な貸付を行ったりするケースもあります。これらの犯罪行為は、詐欺罪や横領罪に問われる可能性があります。ファクタリングを利用する際には、正当な売掛債権のみを使用し、契約内容を十分に確認することが肝要です。

複数の被害者を巻き込む巧妙な手法

架空請求詐欺の中には、被害者同士を巻き込んで混乱を引き起こす手法もあります。たとえば、複数の人々に同時に偽の請求書を送付し、「他の被害者がすでに支払った」という嘘の情報を伝えることで、支払いを促す構図が確認されています。こうした場合、詐欺師は集団心理を利用し、被害者に「自分だけが疑うのはおかしい」と思わせることを狙います。この巧妙な手口に惑わされないためにも、冷静に正確な情報を収集し、必要に応じて専門機関へ相談することが重要です。

事件発覚後の逮捕例や刑罰の現状

架空請求詐欺が明るみに出た場合、多くのケースで詐欺師は逮捕されています。たとえば、偽造文書や契約書を用いた詐欺では、詐欺罪に加え、私文書偽造罪や使用罪などが適用される場合もあります。これらの犯罪に対する刑罰は厳格であり、具体的には「懲役刑」や「罰金刑」が科される場合が一般的です。また、詐欺行為を見逃すことは社会全体の信頼を損なうため、警察や司法機関は厳しく取り締まっています。被害を受けた際は速やかに被害届を提出し、法的対応を進めることが必要です。

架空請求詐欺の見分け方と対応策

怪しい請求書や連絡の特徴を見抜く

架空請求詐欺を見抜くためには、送られてきた請求書や連絡に怪しい特徴がないかを確認することが重要です。一見正当な請求に見える場合であっても、具体的な契約内容や取引の履歴が曖昧な場合は注意が必要です。また、「すぐに支払わなければ法的措置」をちらつかせる文言や、緊急性を強調する言葉が記載されている場合は詐欺を疑いましょう。電話やメールでの連絡においても、発信元が不明瞭な場合や個人情報を求めるような内容には十分注意してください。

正しい情報収集と法的知識の重要性

詐欺から身を守るためには正確な情報収集と、最低限の法的知識を持つことが不可欠です。架空請求詐欺の事例や、詐欺師が使用する手口について積極的に学ぶことで、犯罪の被害を事前に予防することが可能です。また、法的な疑問があれば弁護士や消費者相談センターなど、専門知識を持つ機関に相談することを習慣づけましょう。無知な状態は詐欺師にとって格好のターゲットとなるため、自衛意識を高めることが必要です。

詐欺被害を防ぐためにできる具体的な行動

詐欺被害を回避するためには、怪しい請求が届いた際に慌てて対応するのではなく、まず冷静に事実確認を行うことが重要です。例えば、請求元の会社名や連絡先をインターネットで検索する、不審な内容を第三者に確認してもらうなどの行動が有効です。また、ファクタリングなどの金融取引を利用する場合は、契約内容を丁寧に確認し、不審点があれば契約を行わないことが推奨されます。

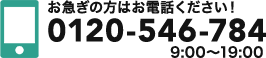

信頼できる相談先やサポート機関を活用する

架空請求詐欺やファクタリング詐欺に巻き込まれた際には、一人で解決しようとせず、信頼できる相談先を活用することが重要です。消費者ホットラインや警察、弁護士相談所などが該当します。特に、金融トラブルの場合は金融庁が提供する情報や注意喚起を参考にするのも有効です。これらの機関は詐欺の具体例や相談事例に基づき、的確なアドバイスを提供してくれます。

詐欺被害に遭った場合の適切な対応方法

もし詐欺被害に遭った場合は、まずお金を支払うことを思いとどまり、速やかに管轄の警察や消費生活センターに相談しましょう。詐欺罪の可能性がある場合、状況によっては詐欺師が逮捕されるケースもありますが、被害が広がらないためにも早めの対応が求められます。証拠となる書類や連絡履歴を保存し、被害状況を詳細に伝えることも重要です。そして、二次的な詐欺被害を防ぐためにも、信頼できるサポート機関や専門家と連携して対応を進めましょう。

詐欺を防ぐための予防策と啓発活動

自治体や警察による詐欺防止キャンペーン

自治体や警察は、架空請求詐欺を未然に防ぐための啓発活動を積極的に展開しています。定期的に地域住民向けのセミナーや講習会を開催し、詐欺師が使用する具体的な手口や犯罪の実態を紹介しています。また、注意喚起ポスターやチラシを配布し、簡単に認識できる詐欺の特徴を周知しています。近年は、SNSやメールなどオンラインでの広報活動も強化され、市民が詐欺被害に遭わないよう多角的なアプローチが取られています。

企業が実践すべきコンプライアンス対策

企業は、自社や従業員が詐欺に巻き込まれるリスクを減らすため、強固なコンプライアンス対策を実施する必要があります。特に、ファクタリングの利用においては、不正な売掛債権や違法行為に関与しないよう、社内のルールの見直しが重要です。取引先の信用調査や法的に問題のない契約を徹底することで、詐欺のターゲットになるリスクを低減できます。また、詐欺行為が発覚した場合の早期対応策をマニュアル化し、従業員に周知徹底することも大切です。

SNSやインターネットでの情報共有の役割

SNSやインターネットは、詐欺被害を防ぐための有効な情報共有のツールとなっています。被害例や注意すべき手口に関する投稿が拡散されることで、多くの人々が詐欺手法を知る機会が増えます。また、警察や専門家が公式アカウントを通じて最新の注意喚起を発信することで、さらに効果的な予防策となります。ただし、情報の真偽を見極める力も必要であり、安全な情報源から収集することが重要です。

被害者が持つべき防衛意識と備え

詐欺被害を防ぐためには、個々が高い防衛意識を持つことが求められます。例えば、請求書や契約書の内容を細かく確認することや、高額な手数料や怪しい条件が提示された場合にはすぐに疑う姿勢が重要です。また、不審な連絡を受けた際は無闇に個人情報を提供せず、信頼できる専門機関や弁護士に相談することが推奨されます。さらに、日頃から詐欺手口に関する知識を深めるなど、自分自身を守るための備えを怠らないことが大切です。